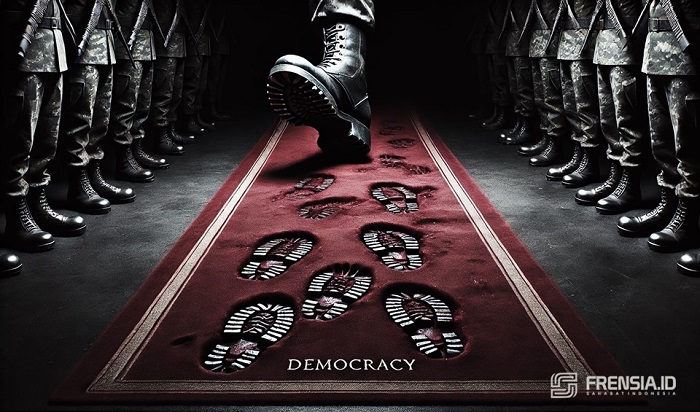

Frensia.id – Sungguh malang negeri ini, bukannya belajar dari sejarah dan memperbaikinya, malah kembali terperosok ke dalam lubang yang sama. Dulu, negeri ini susah payah mencopot militer dari jabatan sipil, kini justru diberi karpet merah untuk kembali. Reformasi di negara hukum ini tak ubahnya sandal jepit di mushola: sering hilang sebelah, dan kini nyaris tak bersisa.

Kegetiran ini bermula dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pada 20 Maret 2025 resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu perubahan paling kontroversial adalah diizinkannya prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun terlebih dahulu.

Setidaknya ada 14 kementerian dan lembaga yang kini terbuka bagi mereka, mulai dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hingga Mahkamah Agung. Keputusan ini memicu perdebatan sengit. Pendukungnya berpendapat bahwa langkah ini akan meningkatkan efektivitas birokrasi di sektor-sektor strategis. Sebaliknya, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai ancaman serius terhadap supremasi sipil dan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah sejak Reformasi 1998.

Mewaspadai UU TNI

Dalam demokrasi modern, supremasi sipil adalah prinsip fundamental. Reformasi 1998 menandai era baru dalam hubungan sipil-militer di Indonesia dengan menghapus dwifungsi ABRI, yang pada masa Orde Baru memberi militer peran ganda dalam pemerintahan dan keamanan. Pembatasan peran TNI dalam urusan sipil bukan sekadar formalitas hukum, tetapi bagian dari upaya menegakkan demokrasi yang sehat dan akuntabel.

Kini, revisi UU TNI justru membuka kembali ruang bagi militer dalam pemerintahan—sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi. Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa dominasi militer dalam birokrasi cenderung menghambat transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

Ada beberapa konsekuensi yang perlu diwaspadai dari kebijakan ini.

Pertama, kebijakan ini melemahkan supremasi sipil dengan mencampurkan otoritas militer dan sipil dalam pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, kebijakan publik harus dikendalikan oleh pemerintah sipil yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan oleh militer.

Kedua, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Bayangkan seorang perwira aktif yang ditempatkan di Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung—apakah netralitas institusi tersebut masih bisa dijamin? Akankah kasus-kasus yang melibatkan militer tetap ditangani secara objektif?

Ketiga, langkah ini dapat menghambat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama ini, posisi strategis dalam birokrasi diisi oleh ASN yang berkarier dari bawah melalui sistem meritokrasi. Jika perwira TNI bisa langsung menduduki posisi tersebut, bagaimana nasib ASN yang telah lama mengabdikan diri dalam sistem ini?

Keempat, keterlibatan militer yang lebih luas dalam pemerintahan berpotensi menjadikan mereka sebagai aktor politik. Netralitas mereka dalam pemilu dan kebijakan publik bisa terganggu. Indonesia tentu tidak ingin kembali ke era di mana militer menjadi alat politik kekuasaan, seperti yang terjadi di masa lalu.

Melangkahi Konstitusi

Dari perspektif hukum, revisi ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa tugas utama TNI adalah pertahanan negara, bukan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 5 UU TNI No. 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa TNI harus profesional dan tidak berpolitik praktis.

Selain itu, UU ASN No. 5 Tahun 2014 mengatur bahwa jabatan sipil harus diisi melalui mekanisme seleksi terbuka, bukan dengan penunjukan langsung dari militer. Jika revisi ini diterapkan, ada potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar sistem hukum kita.

Persoalan ini bukan tentang menolak peran TNI dalam kehidupan bernegara. Militer adalah institusi penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta telah banyak berkontribusi dalam berbagai operasi kemanusiaan. Namun, demokrasi menuntut keseimbangan. Keberadaan militer yang kuat tidak boleh mengorbankan prinsip supremasi sipil.

Jika pemerintah dan DPR ingin meningkatkan efektivitas birokrasi, seharusnya fokus pada penguatan ASN dan memperbaiki koordinasi sipil-militer tanpa melanggar batas yang telah ditetapkan oleh reformasi. Mengizinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil bukanlah solusi, melainkan justru membuka kembali celah bagi militerisme dalam politik dan pemerintahan.

Jangan sampai kita mengulang sejarah dengan membiarkan demokrasi mundur ke belakang. Seperti komitmen Gus Dur, “demokrasi tidak boleh hanya menjadi jargon, ia harus menjadi sistem yang benar-benar bekerja untuk rakyat.”

Kini, tugas menjaga demokrasi tidak hanya ada di pundak politisi atau akademisi, tetapi juga masyarakat sipil secara keseluruhan. Media harus terus mengawal kebijakan ini dengan kritik tajam, akademisi harus melakukan kajian serius untuk mengungkap implikasi jangka panjangnya, dan masyarakat sipil harus aktif menyuarakan keberatan serta memastikan agar ruang demokrasi tidak semakin tergerus.