Frensia.id- Untuk melawan Femisida, ada satu pakar yang cukup dikenal dikalangan feminis. Namanya Johan Galtung.

Ia menemukan konsep Trilogi kekerasan yang menjadi jalur terjadinya diskriminasi pada kaum perempuan. Gagasan demikian kemudian direkomendasikannya sebagai trilogi perdamaian.

Penjelasan yang secara rinci membahas hal ini sebenarnya telah banyak diterbitkannya dalam bentuk jurnal. Salah satunya yang terbit pada 1990 pada Journal of Peace Research dengan judul “Cultural Violence”.

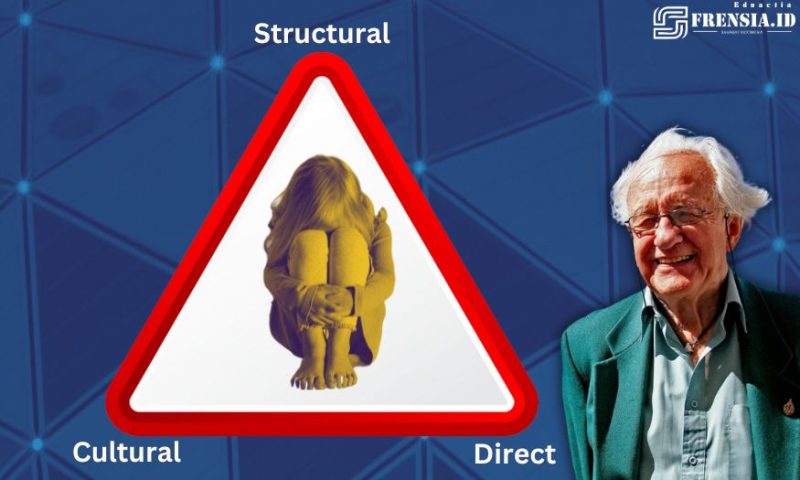

Galtung menjelaskan bahwa dalam studi tentang kekerasan dan perdamaian, terdapat konsep yang sangat penting namun sering terabaikan: segitiga kekerasan yang mencakup kekerasan langsung, struktural, dan budaya. Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain.

Ketika kekerasan struktural—misalnya ketidakadilan sosial atau ekonomi—sudah dilembagakan dalam suatu masyarakat, dan budaya kekerasan telah diinternalisasi oleh individu-individu, maka kekerasan langsung seperti konflik fisik atau perang menjadi lebih mungkin terjadi. Kekerasan ini seringkali menjadi berulang dan ritualistik, misalnya dalam bentuk dendam antar kelompok, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus.

Dalam fenomena ini, kekerasan langsung tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang mendukungnya. Budaya kekerasan seringkali tercermin dalam norma-norma, nilai, dan kebiasaan yang menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar atau bahkan terpuji dalam menyelesaikan konflik. Hal ini diperkuat oleh struktur sosial yang tidak adil, di mana ketimpangan dan diskriminasi memungkinkan kekerasan menjadi alat kontrol bagi pihak-pihak yang berkuasa.

Namun, para peneliti perdamaian menawarkan solusi berbasis pada konsep segitiga perdamaian, yang merupakan kebalikan dari segitiga kekerasan. Dalam segitiga ini, perdamaian budaya—di mana norma-norma masyarakat mendorong kerja sama, harmoni, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia—menciptakan dasar bagi perdamaian struktural.

Perdamaian struktural mencakup hubungan yang adil dan seimbang antar kelompok sosial, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau penindasan sistemik. Dari sinilah, perdamaian langsung bisa diwujudkan melalui tindakan nyata seperti kerja sama, keramahan, dan kasih sayang antar individu dan kelompok.

Para pakar menekankan bahwa untuk mencapai perdamaian sejati, ketiga sudut dari segitiga perdamaian harus dikerjakan secara bersamaan. Mengubah hanya satu aspek, misalnya dengan menciptakan struktur sosial yang lebih adil, tidak otomatis mengubah budaya kekerasan yang telah terpatri dalam masyarakat.

Sebaliknya, perubahan budaya juga harus didorong, misalnya melalui pendidikan perdamaian yang menekankan nilai-nilai dialog, empati, dan non-kekerasan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah memasukkan elemen budaya ke dalam studi perdamaian terlalu memperluas cakupan bidang ini. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa hal ini justru perlu dilakukan. Mereka menekankan bahwa perdamaian tidaklah lebih sederhana dari ilmu kesehatan atau ilmu-ilmu lainnya yang memiliki cakupan luas, seperti biologi, fisika, atau matematika. Jika bidang-bidang ilmu tersebut terus berkembang dengan pendekatan interdisipliner, mengapa studi perdamaian harus dibatasi?

Studi perdamaian seharusnya melibatkan disiplin-disiplin baru seperti humaniora, filsafat, teologi, dan sejarah ide. Dengan memasukkan berbagai perspektif ini, studi perdamaian bisa lebih komprehensif dan mampu menggali akar kekerasan di tingkat yang lebih dalam.

Misalnya, konsep ‘kekerasan budaya’—di mana budaya tertentu mendukung atau memaafkan tindakan kekerasan—harus diteliti dengan pendekatan yang mendalam seperti halnya ‘kekerasan struktural’ yang menjadi fokus kajian ilmu sosial selama ini.

Dalam padangannya, di masa depan, studi perdamaian mungkin bisa berkembang menjadi suatu ilmu baru yang lebih holistik, yang disebut sebagai ‘kulturologi’—ilmu tentang budaya manusia secara menyeluruh. Ilmu ini bisa mencakup berbagai disiplin seperti antropologi, filsafat, dan teologi, yang saat ini masih dipisahkan dalam dunia akademis.

Dengan pendekatan baru ini, para peneliti perdamaian dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memahami dan mengatasi kekerasan dalam berbagai bentuknya, baik di tingkat langsung, struktural, maupun budaya.

Dalam menghadapi tantangan kekerasan yang semakin kompleks di dunia modern, penting bagi masyarakat global untuk tidak hanya memfokuskan upaya pada penyelesaian konflik fisik semata. Upaya perdamaian harus mencakup perubahan struktural yang lebih adil serta transformasi budaya yang menolak kekerasan. Hanya dengan pendekatan menyeluruh dan interdisipliner inilah, perdamaian yang berkelanjutan dapat tercapai.